TRÄUME ICH, DASS ICH LEBE?

TRÄUME ICH, DASS ICH LEBE?

Befreit aus Bergen-Belsen.

Ceija Stojka, Hg. Karin Berger, Picus Wien, 2005

www.picus.at

www.romarchive.eu/de/collection/p/ceija-stojka/

Ceija Stojkas autobiografische Erzählung von

der Befreiung aus Bergen-Belsen.

Wie durch ein Vergrößerungsglas richtet Ceija Stojka ihren Blick auf ihr Überleben im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Von Anfang 1945 bis zur Befreiung durch die britische Armee ist das elfjährige Mädchen mit seiner Mutter in einen Teil des Lagers gesperrt, der aus einem kahlen Stück Erde mit baufälligen Baracken, umgeben von vier Wachtürmen, besteht. Nach den ersten drei Wochen erhalten die Häftlinge keine Nahrung und kein Wasser mehr und sind gezwungen das zu essen, was sie finden können: alten Stoff und Gras, Leder und Wolle. Am Morgen lecken sie den Tau vom Stacheldraht und nachts schlafen sie, solange es kalt ist, zwischen den Toten. Die Sterblichkeit im Lager ist hoch, täglich wachsen die Leichenberge an. Inmitten dieses Grauens schaffen sich Ceija und ihr Freund Burli eine imaginäre Welt. Sie spielen ihre Kinderspiele, auch mit den Toten. Als die britische Armee Bergen-Belsen befreit, erleiden viele der Soldaten einen Schock. Etwa 35.000 unbegrabene Tote befinden sich im Lager und 60.000 Überlebende, von denen viele krank sind. Auch nach der Befreiung sterben noch etwa 13.000 weitere Häftlinge an den Folgen der Bedingungen im Lager. Ceija Stojka hat erlebt, wozu Menschen fähig sein können, ihre Erinnerung an die Grausamkeit ist jedoch ohne Hass oder Verbitterung. Sie schildert ihr Erlebnis der Befreiung, den Genuss des ersten richtigen Essens nach langer Zeit und das unbegreifliche Gefühl, wieder frei zu sein.

PRESSE

JENSEITS DES VERSTEHBAREN

JENSEITS DES VERSTEHBAREN

Wer glaubt, nach der Lektüre von Ceija Stojkas Erinnerungen an Bergen-Belsen verstehen zu können, was KZ bedeutet, irrt. Es bleibt der Verzehr von Stoffresten, Schuhen, unvorstellbar, so wie die Leichenberge, in denen die Autorin als damals Elfjährige monatelang schlief, weil sie Wärme boten. Das liegt nicht daran, dass Ceija Stojka etwa vage oder distanziert schreiben würde, im Gegenteil, ihre Sprache ist eindringlich und detailreich, bleibt noch lange nach der letzten Seite im Ohr. Die Unvorstellbarkeit hat ihre Ursache in der Monströsität des Beschriebenen, nicht in der Art der Beschreibung. Und Ceija Stojka unternimmt erst gar nicht den aussichtslosen Versuch, die Gefühle eines in diese Monströsität gestoßenen Mädchens zu beschreiben.

(...)Dieser Bericht ist detailliert, nimmt sich kein Blatt vor den Mund, benennt Gerüche, Geräusche, Körperliches. Und trotzdem: “Die wahre Wahrheit, die Angst und das Elend, und was sie wirklich mit uns gemacht haben, kann ich dir nicht erzählen”, sagt die Autorin im Lauf der Interviews, auf dem dieser dritte Teil ihrer Autobiographie aufbaut.

Verstehen im Sinne von “nachvollziehen können” kann nicht entstehen. Es ist eine andere Spur, die dieses Zeugnis hinterlässt. Seite für Seite wächst eine jenseits von Fakten und Zahlen angesiedelte Schicht des Wissens. Solcherart Mitwissende zu werden, verrückt den Blick auf die mühsamen Restitutionsprozesse, wie aktuell um die Klimt-Bilder, einmal mehr wohltuend in Richtung Scham und Wut.

MK, ASYL AKTUELL, Mai 2006

DIE TOTEN, UNSER SCHUTZ

(...) Die Passagen über den Aufenthalt in Bergen-Belsen, der Kern des Buchs, sind eine Erzählung von der Liebe zu Lebenden und Toten und davon, wie der Wille zum eigenen Überleben untrennbar mit dieser Liebe verbunden war. Das Mädchen und seine Familie lebten damals von und mit den Toten, die in größeren und kleineren Haufen überall im Lager herumlagen. Sie trugen ihre Kleider, sie schlossen ihre Augen, sie krochen zum Schlafen in sie hinein und spielten mit ihnen Ball: “Eigentlich sind sie uns nach der Befreiung dann abgegangen, die Toten. Sie waren unser Schutz und es waren Menschen. Menschen, die wir gekannt haben. Wir haben aber auch von denen, die wir nicht gekannt haben, gesagt, sie gehören uns. Das sind unsere Leute und wir sind nicht allein. Wir waren auch nicht allein, weil wir von so vielen Seelen umschwirrt waren.”

Michael Wogg, dROMA 10/06, Juni 2006

UNBEDINGTER WIDERSPRUCH

In “Träume ich, dass ich lebe?” setzt Stojka ihre ergreifende Erzählarbeit nun fort, unterstützt, wie seit Jahren, von der Filmemacherin Karin Berger. Der Schrecken hat sich für alle Zeit ins Gedächtnis gebrannt: “Wir wollten etwas tun, und wenn wir nichts zu tun gehabt haben, haben wir die Toten umgedreht, damit sie nicht verkehrt liegen. Damit sie mit dem Gesicht nicht nach unten schauen, sondern hinaufschauen zu Gott.” Am 25. April 1945 wurde Bergen-Belsen von der britischen Armee befreit, Ceija Stojka war damals elf Jahre alt, vier Monate war sie in diesem Konzentrationslager interniert. “Ich drehe mich um und bin schon wieder dort”, schreibt sie in “Träume ich, dass ich lebe?”, einem Buch, das den unbedingten Widerspruch gegen die Verfechter des Vergessens setzt.

W.P., PROFIL, Jänner 2006

IRGENDWIE GEHT ES DOCH WEITER

(...) Stojka war die erste österreichische Romni, die ihre Geschichte erzählt hat. In Zusammenarbeit mit Karin Berger entstanden zwei Bücher, Wir leben im Verborgenen und Träume ich, dass ich lebe?, sowie zwei Dokumentarfilme. Heute sind ihre Texte unter anderem auf Französisch und Spanisch übersetzt. Es macht Stojkas Werk so besonders, dass sie aus einer Kultur kam, in der Geschichten mündlich übertragen werden. Sie merkte sich Details und schilderte alles so bildhaft, dass man fast riechen und sehen kann, was sie gerochen und gesehen hat. Ihr war bewusst, dass sie ihr Publikum mit der Erzählung der Grausamkeit ein Stück weit verletzt.

Maren Häussermann, DIE ZEIT, 23. 1. 2020

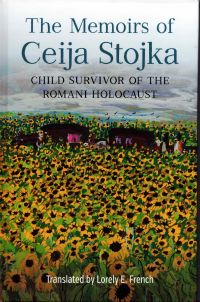

The Memoirs of Ceija Stojka, Child Survivor of the Romani Holocaust

by Ceija Stojka Edited and translated by Lorely E. French

www.boydellandbrewer.com

First English translation of the memoirs of Austrian Romani Holocaust survivor, writer, visual artist, musician, and activist Ceija Stojka (1933-2013), along with poems, an interview, historical photos, and reproductions of her artworks.

"Is this the whole world?" This question begins the first of three memoirs by Austrian Romani writer, visual artist, musician, and activist Ceija Stojka (1933-2013), told from her perspective as a child interned in three Nazi concentration camps from age nine to twelve. Written by a child survivor much later in life, the memoirs offer insights into the nexus of narrative and extreme trauma, expressing the full spectrum of human emotions: fear and sorrow at losing loved ones; joy and relief when reconnecting with family and friends; desire to preserve some memories while attempting to erase others; horror at acts of genocide, and hope arising from dreams of survival. In addition to annotated translations of the three memoirs, the book includes two of Stojka's poems and an interview by Karin Berger, editor of the original editions of Stojka's memoirs, as well as color reproductions of several of her artworks and historical photographs. An introduction contextualizes her works within Romani history and culture, and a glossary informs the reader about the "concentrationary universe." Because the memoirs show how Stojka navigated male-dominated postwar Austrian culture, generally discriminatory to Roma, and the patriarchal aspects of Romani culture itself, the book is a contribution not only to Holocaust Studies but also to Austrian Studies, Romani Studies, and Women's and Gender Studies.

"Is this the whole world?" This question begins the first of three memoirs by Austrian Romani writer, visual artist, musician, and activist Ceija Stojka (1933-2013), told from her perspective as a child interned in three Nazi concentration camps from age nine to twelve. Written by a child survivor much later in life, the memoirs offer insights into the nexus of narrative and extreme trauma, expressing the full spectrum of human emotions: fear and sorrow at losing loved ones; joy and relief when reconnecting with family and friends; desire to preserve some memories while attempting to erase others; horror at acts of genocide, and hope arising from dreams of survival. In addition to annotated translations of the three memoirs, the book includes two of Stojka's poems and an interview by Karin Berger, editor of the original editions of Stojka's memoirs, as well as color reproductions of several of her artworks and historical photographs. An introduction contextualizes her works within Romani history and culture, and a glossary informs the reader about the "concentrationary universe." Because the memoirs show how Stojka navigated male-dominated postwar Austrian culture, generally discriminatory to Roma, and the patriarchal aspects of Romani culture itself, the book is a contribution not only to Holocaust Studies but also to Austrian Studies, Romani Studies, and Women's and Gender Studies.

FORSE SOGNO DI VIVERE.

Una bambina rom a Bergen-Belsen.

La Giuntina, Collana:

Schulim Vogelmann

A cura di Karin Berger, Traduzione Enrico Paventi, Firenze, 2007

www.giuntina.it

Reduce dalla deportazione ad Auschwitz e Ravensbrück, l'undicenne Ceija Stojka giunse nel campo di concentramento di Bergen-Belsen al principio del 1945. Vi sarebbe rimasta - insieme alla madre e ad altri parenti - fino all'aprile dello stesso anno, quando il lager venne liberato dai soldati dell'esercito britannico. Di lì a poco poté intraprendere il lungo viaggio per tornare nella sua città, Vienna. Dopo oltre mezzo secolo, l'ormai settantenne Ceija Stojka ricorda i mesi trascorsi a Bergen-Belsen. Descrive senza enfasi la spaventosa quotidianità - l'onnipresenza della morte, il tormento della fame, le violenze subite, la ferma volontà di sopravvivere - e ce ne restituisce un'immagine vivida. Pur avendo visto di quali crudeltà gli esseri umani sono capaci, le parole di Ceija Stojka non tradiscono odio né amarezza. Da esse traspare piuttosto un ostinato interrogarsi su un aspetto: come hanno potuto, tanti uomini, mettersi così ciecamente nelle mani di un altro uomo, di un regime sanguinario? Il suo racconto non fornisce risposte al riguardo ma trae esplicitamente origine da una impellente necessità: ricordare per combattere la sopraffazione e l'oblio, poiché ciò che è stato può ripetersi.

Reduce dalla deportazione ad Auschwitz e Ravensbrück, l'undicenne Ceija Stojka giunse nel campo di concentramento di Bergen-Belsen al principio del 1945. Vi sarebbe rimasta - insieme alla madre e ad altri parenti - fino all'aprile dello stesso anno, quando il lager venne liberato dai soldati dell'esercito britannico. Di lì a poco poté intraprendere il lungo viaggio per tornare nella sua città, Vienna. Dopo oltre mezzo secolo, l'ormai settantenne Ceija Stojka ricorda i mesi trascorsi a Bergen-Belsen. Descrive senza enfasi la spaventosa quotidianità - l'onnipresenza della morte, il tormento della fame, le violenze subite, la ferma volontà di sopravvivere - e ce ne restituisce un'immagine vivida. Pur avendo visto di quali crudeltà gli esseri umani sono capaci, le parole di Ceija Stojka non tradiscono odio né amarezza. Da esse traspare piuttosto un ostinato interrogarsi su un aspetto: come hanno potuto, tanti uomini, mettersi così ciecamente nelle mani di un altro uomo, di un regime sanguinario? Il suo racconto non fornisce risposte al riguardo ma trae esplicitamente origine da una impellente necessità: ricordare per combattere la sopraffazione e l'oblio, poiché ciò che è stato può ripetersi.

Questa bambina incarcerata a Bergen-Belsen solo perche' rom mangiava stracci erba, corde e pezzi di coperta. Dormiva tra escrementi umani e si riparava dalle intemperie coi cadaveri degli sventurati come lei. Perse dei famigliari nei Lager, eppure non riusci' ad odiare il suo carnefice dopo la sua liberazione, non lo perdono' ma non volle che questo essere umano sofrisse quanto soffri' lei. Dopo anni di una esistenza indescrivibile a parole, molti di questi sopravvissuti non vollero provare odio per i loro aguzzini, non vollero provare quel sentimento di pura follia che creo' questi centri di ingiustificata e ripugnante offesa alla dignita' umana. Un piccolo libro da leggere per non dimenticare quello che e' successo.

La Giuntina

L’INCONTRO

Nella prefazione la curatrice del libro, Karin Berger, racconta che il 15 aprile 1945 i soldati britannici allorché entrarono nel campo di concentramento di Bergen-Belsen inorridirono. Nell'aerea c'erano circa 16000 sopravvissuti accanto a 35ooo morti insepolti. Il famigerato lager, edificato per qualche migliaia di prigionieri, era stato riempito a dismisura da una massa di deportati trasferiti dai campi di concentramento situati nelle vicinanze del fronte.

Nelle settimane precedenti la fine della guerra il lager era rimasto abbandonato a se stesso, tanto che era scoppiata un'epidemia di febbre petecchiale e tifo. Nonostante l'assistenza ai superstiti da parte dei liberati, decedettero oltre 13000 persone.

Fortunatamente la undicenne Ceija Stojka, che dopo due anni trascorsi in vari lager, era finita, quattro mesi prima, a Bergen Belsen, si salvò e poté, con la madre, compiere un lungo cammino alla volta di Vienna.

La curatrice si interessò della ragazza facendole una serie di interviste per tramandare ai posteri la terribile esperienza dei lager, tra montagne di cadaveri, malattie, fame, fresso e minacce di morte.

La ragazza faceva parte di una famiglia di rom rifugiatasi dalla Stiria a Vienna. Poi, l'area da essi abitata venne segregata da filo spinato e il padre deportato a Dachau nel corso dei rastrellamenti. Altre fughe, altre violenze dei nazisti, anche sui bambini, e infine la cattura e la deportazione delle donne nel lager di Ravensbruck.

Il libro descrive senza enfasi la spaventosa quotidianità della sofferenza fisica e morale dei detenuti, la loro volontà di sopravvivere. Particolarmente interessanti le pagine dedicate al periodo successivo alla liberazione, quando i tedeschi furono fatti prigionieri, le loro dimore occupate e gli zingari tollerati, ma poi allontanati. Il libro è una testimonianza originale dell'universo concentrazionario, perché raccontata da una bambina appartenente alla minoranza rom.

Abbiano perso tutti i nostri diritti - N.P. - chiesadimilano, it

Un’occasione per parlare della sofferenza della deportazione degli zingari nei campi di concentramento durante il nazismo, la tavola rotonda “Violenza diffusa: un interrogativo inquietante”, all’interno del Meeting uomini e Religioni organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, ha dato voce a Ceija Stojka una donna zingara, che vive in Austria, tra i pochi sopravvissuti durante le deportazioni nei lager nazisti.

«Il 31 agosto 1943 ci hanno portato via; non posso dimenticare questi uomini nazisti guardare al nostro dolore con divertimento». La donna ha parlato del freddo sofferto durante l’appello mattutino delle SS, del dolore delle madri che venivano separate dai propri figli; si potrebbe pensare che si tratta di avvenimenti oramai noti, ma quando Ceija ha raccontato di come è riuscita a salvarsi grazie ad una bugia sull’età che le ha permesso di lavorare nelle miniere in cambio della vita, una segno di speranza ha entusiasmato le persone presenti.

«Io sono stata fortunata - ha detto - perché una donna prigioniera con me mi ha salvata dalla sterilizzazione e insieme, io lei e mia madre, ci siamo nascoste in un camion di provviste che entrava ed usciva dal campo di Auschwitz. La speranza di sopravvivere mi è stata data da mia madre che alla fine di tutto mi ha regalato un pezzo di filo spinato a forma di croce per non dimenticare le vittime di questa violenza».

La donna poi si è alzata in piedi e ha mostrato il suo braccio: «Vedete? - ha detto - non ho voluto cancellare questo numero perché c’è bisogno di ricordare. Che fine hanno fatto le 500 mila persone deportate con me che non hanno mai ricevuto né un fiore né delle scuse dai governi? Cosa è successo alle persone zingare ritornate dai campi di concentramento?».

«Ad Auschwitz abbiamo perso tutti i nostri diritti e oggi ho paura che Auschwitz si possa risvegliare, noi dobbiamo fare in modo che non si risveglino, insieme dobbiamo lavorare per la pace degli uomini», ha concluso Ceija Stojka tra gli applausi del pubblico che alzandosi in piedi le ha voluto comunicare tutto il proprio affetto.

Lorenza Cutugno www.giuntina.it/ElencoRecensioni/Forse_sogno_di_vivere_362

Oggi è il 15 aprile 2013, un giorno di primavera come altri, ma noi di GraphoMania vogliamo ricordare un 15 aprile del passato, per l’esattezza quello del 1945, giorno in cui il filo spinato del campo di Bergen-Belsen è stato sfondato da un carro armato guidato da un soldato inglese. C’era il sole durante la liberazione di tutte quelle anime? Si avvertiva anche laggiù, nel lager, la primavera? E cos’altro si avvertiva? Ce lo ha raccontato una delle poche sopravvissute al genocidio degli zingari, Ceija Stojka (che quel carro armato lo ha visto con i suoi atterriti occhi di undicenne), nel libro Forse sogno di vivere, edito da Giuntina nel 2007: schiava innocente che non rappresenta il singolo ma una umanità intera, vittima del Porrajmos – Olocausto in lingua rom – in età adulta lascia che i ricordi si riversino sulla carta e giungano a noi perché niente sia dimenticato, perché è giusto così. Ma, leggendo questo libro, quanto vorremmo che almeno lei avesse invece dimenticato gli orrori che racconta? Trasferita da Auschwitz nel campo di Bergen-Belsen, la bambina rom Ceija visse per quattro mesi assieme a sua madre e altri parenti in condizioni indescrivibili, tra montagne di cadaveri in cui intrufolarsi per non sentire freddo, cibandosi di stracci e lacci di scarpe – quando la sorte era buona – altrimenti di terra che, se scavavi, aveva un sapore migliore. Mi è doveroso dirvi che questa lettura vi farà star male e non mi vergogno di ammettere la mia commozione in certi passaggi, talmente duri da richiedere una pausa. Ma non duri perché raccontati con rabbia, dolore, rancore, odio, no: duri da accettare, da sopportare, da assimilare come reali, seppur raccontati con semplicità e privi di quell’odio feroce che ci si aspetterebbe da una vittima di tali atrocità. Invece questa straordinaria donna, della quale già vi abbiamo parlato in occasione della sua scomparsa (gennaio 2013), non maledice, ma si domanda come ciò sia potuto accadere. E ci dice che potrebbe succedere ancora. Come hanno potuto, tanti uomini, mettersi così ciecamente nelle mani di un solo uomo? Io, leggendo questo e i tanti altri libri sull’argomento, sgomenta mi chiedo come sia possibile che l’essere umano, se legittimato a farlo, mostri tanta crudeltà e sadismo. È proprio questo che mi fa dar ragione all’autrice quando dice che potrebbe accadere ancora. Rendiamocene conto. Ceija Stojka ha passato il resto della sua vita, naturalmente da donna libera, nella città di Vienna, dove – poetessa, scrittrice, musicista, pittrice – ci ha lasciato testimonianze importanti del suo vissuto ma soprattutto della sua grande umanità, che traspare fin dalle sue testimonianze di adolescente che – avutane l’occasione – non riesce a sollevare il bastone contro il suo aguzzino. Vivere, vivere a ogni costo: è questo che ci fa trovare la forza per andare avanti anche quando sarebbe un atto di pietà verso noi stessi fermarsi?

Là dentro si verifica in primo luogo un crac. Poi nella testa e nel corpo, cancelli tutte le possibilità, ogni brama e desiderio. Mangi solo quello che trovi. Ecco che c’era un pezzo di tessuto. L’ho masticato fino a quando non è diventato come una balla di paglia e quindi l’ho ingoiato. Un essere umano è davvero molto tenace. E ancora: Se ti trovi in pericolo non avrai mai paura per te, avrai paura per il tuo bambino o per tua madre che è insieme a te. Questo ci ha dato la forza e la volontà di resistere. Leggetelo: il male che ci farà questa lettura non potrà che educarci a far sì che non possa accadere mai più.

Susanna Trossero, RECENSIONE GraphoMania blog.graphe.it

JE RÊVE QUE JE VIS?

éditions isabelle sauvage, collection chaos, traduit par Sabine Macher, Avant-propos Karin Berger, Plounéour-Ménez 2016

editionsisabellesauvage.fr

www.lanicolacheur.com

Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen est un document exceptionnel à plusieurs titres. Ceija Stojka relate quatre mois passés à Bergen-Belsen, début 1945 (le camp est libéré le 15 avril) et les mois qui ont suivi. Elle avait déjà évoqué ses différents internements, mais, au cours de l’été 2004, lors d’entretiens menés par Karin Berger, qui lui avait déjà consacré un documentaire en 1999, c’est particulièrement sur Bergen-Belsen que se fixent ses souvenirs. La singularité de ce récit tient au ton de la narration, d’une grande franchise et d’une grande précision, la narratrice retrouvant l’art du récit séculaire des Roms en faisant revivre la petite fille qu’elle était alors. C’est une fillette que l’on suit parmi les « montagnes de morts », protégée par la farouche volonté de sa mère, dont elle n’a heureusement pas été séparée, à faire survivre les siens. C’est une fillette qui décrit les conditions abominables d’existence auxquelles sont confrontés les détenus, avec toute la naïveté mais aussi la crudité de l’enfance, ses incompréhensions face à l’horreur. Qui relate l’arrivée des « libérateurs » anglais avec toute la distance de son regard sidéré. Qui dit aussi l’avant – les planques dans la Vienne occupée – et l’après déportation – le retour à Vienne, si long, les retrouvailles avec les autres membres de la famille, l’indifférence, sinon l’hostilité, des Gagjé, les non-Roms, et la difficulté de retrouver des conditions de vie décentes. Mais loin de n’évoquer que les douleurs du passé, Ceija Stojka nous transmet également cette force de vivre qui l’a toujours accompagnée, son bonheur d’être là, de dire et de transmettre – de résister encore et toujours à la barbarie tout en célébrant la vie.

Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen est un document exceptionnel à plusieurs titres. Ceija Stojka relate quatre mois passés à Bergen-Belsen, début 1945 (le camp est libéré le 15 avril) et les mois qui ont suivi. Elle avait déjà évoqué ses différents internements, mais, au cours de l’été 2004, lors d’entretiens menés par Karin Berger, qui lui avait déjà consacré un documentaire en 1999, c’est particulièrement sur Bergen-Belsen que se fixent ses souvenirs. La singularité de ce récit tient au ton de la narration, d’une grande franchise et d’une grande précision, la narratrice retrouvant l’art du récit séculaire des Roms en faisant revivre la petite fille qu’elle était alors. C’est une fillette que l’on suit parmi les « montagnes de morts », protégée par la farouche volonté de sa mère, dont elle n’a heureusement pas été séparée, à faire survivre les siens. C’est une fillette qui décrit les conditions abominables d’existence auxquelles sont confrontés les détenus, avec toute la naïveté mais aussi la crudité de l’enfance, ses incompréhensions face à l’horreur. Qui relate l’arrivée des « libérateurs » anglais avec toute la distance de son regard sidéré. Qui dit aussi l’avant – les planques dans la Vienne occupée – et l’après déportation – le retour à Vienne, si long, les retrouvailles avec les autres membres de la famille, l’indifférence, sinon l’hostilité, des Gagjé, les non-Roms, et la difficulté de retrouver des conditions de vie décentes. Mais loin de n’évoquer que les douleurs du passé, Ceija Stojka nous transmet également cette force de vivre qui l’a toujours accompagnée, son bonheur d’être là, de dire et de transmettre – de résister encore et toujours à la barbarie tout en célébrant la vie.

Si de nombreux ouvrages ont été consacrés aux camps pendant la Seconde Guerre mondiale, il existe peu de témoignages des rescapés tsiganes, pourtant parmi les populations les plus persécutées par le régime nazi. Bien que les Roms aient longtemps eu une culture essentiellement orale, cela a changé depuis quelques décennies, que ce soit en langue romani ou dans toute autre langue. Le livre de Ceija Stojka, écrit en allemand, dans la langue de ses bourreaux mais avant tout la langue de son pays d’origine, est non seulement une victoire symbolique sur le nazisme mais il est aussi à replacer dans le cadre de cette littérature écrite, encore méconnue.

Je rêve que je vis ? a paru à l’occasion de la Biennale des écritures du réel, Marseille, 2016, au cours de laquelle la compagnie Lanicolacheur – Xavier Marchand en a proposé une première lecture théâtralisée, qui a été présentée depuis de nombreuses fois, notamment lors de l’exposition Ceija Stojka à la Maison rouge en 2018.

Éditions isabelle sauvage

NOTES DE LECTURE

En posant un œil sur Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen, un nauséeux réflexe vient démanger l’esprit pour redouter cet énième récit de l’horreur des camps qui n’aurait d’autre but que d’exploiter un filon lucratif. Grossière erreur quand le livre en question brille par ses qualités littéraires et la singularité des thèmes qu’il aborde. […] Les entretiens entre Ceija Stojka et Karin Berger se déroulèrent en 2004, c’est-à-dire près de soixante ans après les évènements racontés. Une langue plus mature, âgée même, aurait coulé de source mais c’est avec une incroyable juvénilité que l’auteur dépeint les abominables conditions d’existence qu’elle et les siens vécurent à ce moment. À nouveau, Ceija Stojka semble avoir 11 ans, munie cette fois d’un papier et d’un crayon pour décrire en temps réel ses souvenirs de l’horreur : manger la laine des vêtements et les lacets de chaussures pour ne pas se livrer au dépeçage des entrailles des cadavres qui l’entourent, boire la pénultième goutte d’eau déposée par le brouillard sur les fils barbelés cernant le camp et trouver n’importe quelle façon de sourire un peu, même si cela doit être devant le visage grotesque d’un mort. […] Témoignage poignant de ces oubliés de l’histoire, Je rêve que je vis ? pose ainsi les jalons d’une recherche inaboutie, voire inentamée, des massacres de la Seconde Guerre mondiale du point de vue d’un narrateur qui alterne à merveille entre la naïveté d’une enfant tzigane et l’adulte confronté à son travail de mémoire des décennies plus tard. Une Ceija Stojka qui, lorsqu’elle recouvre ses 71 ans le temps de quelques lignes, nous dit : “Toujours, quand je vais à Bergen-Belsen, c’est comme une fête ! Les morts volent dans un bruissement d’ailes. Ils sortent, ils remuent, je les sens, ils chantent, et le ciel est rempli d’oiseaux. C’est seulement leur corps qui gît là. Ils sont sortis de leur corps parce qu’on leur a pris la vie violemment. Et nous, nous sommes les porteurs, nous les portons avec notre vie.”

Benoît Colboc, « Bergen-Belsen, témoignage d’une Romni », Lundioumardi, 5 avril 2016

Très rares, et d’autant plus précieux, sont les témoignages de survivants rroms des camps d’extermination nazis. » Cette publication « doit donc être saluée comme un véritable événement. […] ce petit livre vous explose entre les mains…

Klaus-Gerd Giesen, distinguos.info, 8 avril 2016

Sublime moment de parole que ces mots confiés à Karin Berger pour transmettre l’espoir. Plus forts que la mort.

Angèle Paoli, Terres de femmes, avril 2016

… Ceija Stojka ose avec Je rêve que je vis ? un récit d’une franchise bouleversante, conté comme on révèle, après une longue nuit, des secrets sur la mort. La parole est ici fondamentale, qui transforme le cri en chant inaudible pourtant écrit. On lit : “Je me retourne, et j’y suis de nouveau.” On pense à Yan Karski dans Shoah, de Claude Lanzmann, au passé qui ne passe pas, à Marceline Loridan-Ivens (Et tu n’es pas revenu), à tant de témoignages majeurs se heurtant à l’indicible, à ces rescapés conscients d’être remontés des Enfers pour tenter d’exprimer au nom des disparus ce qui ne peut pas se représenter. On lit : “J’étais toujours assise entre les morts, c’était le seul endroit toujours calme.” On lit : “Toujours, quand je vais à Bergen-Belsen, c’est comme une fête ! Les morts volent dans un bruissement d’ailes. Ils sortent, ils remuent, je les sens, ils chantent, et le ciel est rempli d’oiseaux. C’est seulement leur corps qui gît là. Ils sont sortis de leur corps parce qu’on leur a pris la vie violemment. Et nous, nous sommes les porteurs, nous les portons avec notre vie.” Vous le comprenez, vous l’entendez, Je rêve que je vis ? est un livre exceptionnel.

Fabien Ribery, L’Intervalle, 12 mai 2016

On ose à peine l’écrire : ce récit que nous livre Ceija Stojka, écrivaine, poétesse et peintre rom, sur ses quatre mois passés au camp de concentration de Bergen-Belsen, jusqu’à la libération de celui-ci, le 15 avril 1945, nous a émerveillés. Imprégné de l’art poétique rom et traduit pour la première fois en français, il décrit les stratégies de survie de sa famille. Comment, au cœur de l’effroi, une petite fille de 11 ans a‑t-elle pu garder sa capacité d’enchantement ? Incroyable mystère.

Isabelle Marchand, Le Pèlerin, 2 juin 2016

Je rêve que je vis ? décrit les conditions dans lesquelles cette petite fille réussit à survivre avec l’aide de sa mère et elle raconte cette enfance dans une langue qui est celle de la mémoire, lorsqu’elle fut jetée vivante dans un enfer, et elle nous décrit toutes ses tactiques d’évitement avec des mots si proches de cet autrefois, que nous intégrons le corps de cette enfant stupéfiée qui ne cesse d’inventer et d’inventer pour ne pas rester plongée à l’intérieur du réel, mais juste à côté, alors que les adultes avaient renoncé à transformer l’atrocité et n’essayaient plus que de rester en vie. Ce livre est tout le temps à côté de ce qu’il est impossible de supporter et, justement pour cette raison, nous permet de le lire et de nous rendre compte de l’étendue inouïe du malheur que les internés de Bergen-Belsen ont dû souffrir. Mais chez cette petite fille et sa mère, l’humanité n’a jamais chaviré, et lorsque Ceija est délivrée avec sa famille et qu’il leur est offert de se venger de leurs bourreaux, elle ne voit en eux que des êtres humains dont elle ne veut pas prendre la vie, même s’ils ont assassiné son père et son frère : “C’est curieux, mais moi aussi j’avais de la peine pour les nazis. C’était des êtres humains après tout. Et le sang battait dans leur cœur tout comme dans le nôtre. Sauf qu’il battait un peu plus vite chez nous, parce qu’on avait tout le temps peur.” (p. 71) Des années plus tard, lorsque Ceija raconte sa déportation dans ce livre, après l’avoir tue pendant si longtemps, comme nombre des siens qui n’osaient en parler, elle redécouvre ce qui lui est arrivé avec sa lucidité d’adulte, mais elle sait qu’elle doit raconter ce qui s’est passé avec l’honnêteté de la petite fille qui l’a vécu et non avec la maîtrise d’une adulte, sinon ce serait trahir la vérité et la douleur, “La vraie vérité, la peur et la misère, ce qu’ils ont vraiment fait avec nous”, dites avec la voix terrorisée de l’enfant. '

Vianney Lacombe, Poezibao, 27 mai 2016

Sans pathos, avec même des moments de pure grâce, Ceija Stojka nous fait revivre ce monde hallucinant et hideux de cruauté produit par les bourreaux nazis avec les yeux de la petite fille protégée par une mère courage avec des ressources de survie exceptionnelles qu’elle était alors. La fillette décrit des conditions abominables d’existence dans ces camps d’extermination avec la crudité et la naïveté de l’enfance, et une force de vie inentamée.

Ismaël Dupont, Le Chiffon rouge, 22 janvier 2018

RÉCIT DE CEIJA STOJKA (1933-2013)

Issue d’une famille de marchands de chevaux rom, les Lovara-Roma, Ceija Stojka avait onze ans quand elle fut déportée avec toute sa famille, d’abord à Auschwitz, puis à Ravensbrück et enfin à Bergen-Belsen. Ce sont les quatre mois passés dans ce camp, de janvier à avril 1945, qu’elle relate dans ce court récit. Elle témoigne en retrouvant le regard qui était alors le sien (celui d’une petite fille qui côtoyait l’horreur au quotidien) et en se remémorant les différentes émotions qui s’emparaient d’elle. « J’étais toujours assise entre les morts, c’était le seul endroit toujours calme. On était à l’abri du vent. La Maman savait très bien où j’étais. Quand elle était fatiguée, elle venait et me prenait par la main. »

Son texte est proche d’une certaine littérature orale, celle qui porte et restitue des événements précis sans s’aventurer du côté de l’histoire épique ou de l’épopée. Ce qu’elle raconte est terrible mais sa façon de l’exprimer reste calme et lucide. Elle affronte l’innommable et tient grâce à sa vivacité enfantine et à la présence réconfortante de sa mère, « la Maman », dont elle ne sera jamais séparée.

« Quand on est arrivé là-bas, derrière ces barbelés tout neufs, qui scintillaient au soleil, les morts, c’est la première chose qu’on a vue. Ils étaient ouverts de haut en bas, vidés, il n’y avait que les côtes et la peau, toutes les entrailles manquaient, ça veut dire qu’ils avaient été déchirés par les gens et les gens avaient mangé l’intérieur. Il y avait tellement de cadavres, tellement. »

Disant cela, et leur survie dans le camp, en mangeant de l’herbe ou des feuilles, en mâchant des lacets de chaussures et des bouts de bois, en se protégeant du froid en tirant de la montagne des morts gelés par l’hiver des bouts de tissus, des vestes déchirées, des haillons, elle sait, et le souligne, que cette réalité ne sera peut-être pas totalement crue tant elle paraît inimaginable. « Maintenant c’est un tohu-bohu là, en bas, beaucoup regardent avec le visage dans la terre et pas vers le haut. Moi et ma mère, la Tschiwe et le Burli, la Ruppa, nous on a vu ça. Parfois, quand je me lève le matin, je me dis : Ceija, tu es au ciel et tu rêves ? Tu rêves que tu es sur terre ? Tu n’as pas pu t’échapper de Bergen-Belsen ! Ça n’existe pas ! »

Le camp est libéré par les Anglais le 15 avril 1945 mais cela ne signifie pas la fin de leur calvaire. Beaucoup, malades et affamés, ne survivront pas. Les autres entreprendront un long périple pour rejoindre les villes d’où ils avaient été chassés. Pour Ceija Stojka et sa famille (hormis son père et son frère, morts en déportation), ce sera Vienne, où ils ne retrouveront plus aucune trace de la petite maison en bois qui était la leur.

« On est alors retournées dans la Odoakergasse, dans le 16ième arrondissement, chez ma marraine Ceija, là on a pu rester un temps. Ils nous ont aidées, mais bientôt ils ne pouvaient plus beaucoup nous aider, parce que de plus en plus de Roms qui avaient survécu arrivaient de partout. »

Ce récit est né d’entretiens menés au cours de l’été 2004 par Karin Berger, auteur du film documentaire .

Décédée en 2013, celle qui a reçu plusieurs distinctions pour ses deux précédents livres (et qui n’était jusqu’à présent pas traduite en Français), n’aura cessé, durant toute sa vie, de témoigner et de créer (elle était aussi peintre et musicienne), attirant l’attention sur le sort des Roms sous le nazisme mais martelant aussi, avec force, son bonheur d’être toujours en vie et son besoin, en tant que « voyageuse de ce monde », d’aller transmettre cela aux autres en leur rappelant combien il est important de regarder l’histoire et ses abominations en face pour enfin se connaître, se comprendre et vivre ensemble.

« Vivre avec ça et recommencer sa vie, c’est pas facile. C’est vraiment toujours liée à la douleur. Mais la riposte, on l’a trouvée dans le fait d’avoir le droit de vivre, puisqu’on est là, parce que Dieu a voulu qu’on ne périsse pas tous. Il en a sorti quelques uns de cette folie, des griffes de cette société de criminels – ils n’étaient rien d’autre. »

Jaques Josse, http://remue.net/Je-reve-que-je-vis, 25 avril 2016

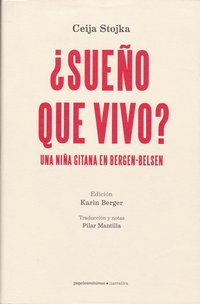

¿ SUEÑO QUE VIVO?

Una niña gitana en Bergen-Belsen

Ceija Stojka, Edición Karin Berger, Traducción Pilar Mantilla, papelesmínimos narrativa, Madrid 2019

papelesminimos.com

www.rtve.es

Karin Berger recoge el relato de Ceija Stojka sobre su paso por Bergen-Belsen, a donde fue trasladada cuando tenía 11 años, después de pasar por Auschwitz y Ravenbsbrück. Allí permanecerá, con su madre y otros familiares, desde principios de 1945 hasta la liberación del campo de concentración, en abril de ese mismo año. Después demás de medio siglo, una anciana Ceija Stojka recuerda los meses pasados en Bergen-Belsen. Describe la espantosa cotidianidad de la muerte, del hambre, de la violencia y también la voluntad de supervivencia. Las palabras de Ceija Stojka no transmiten odio ni amargura. Cómo han podido tantas personas seguir ciegamente las consignas alucinadas de un hombre? Esta es su pregunta y su perplejidad ante lo vivido. „¿Estoy viva o es un sueño?“, se pregunta. Memoria para combatir el olvido.

Karin Berger recoge el relato de Ceija Stojka sobre su paso por Bergen-Belsen, a donde fue trasladada cuando tenía 11 años, después de pasar por Auschwitz y Ravenbsbrück. Allí permanecerá, con su madre y otros familiares, desde principios de 1945 hasta la liberación del campo de concentración, en abril de ese mismo año. Después demás de medio siglo, una anciana Ceija Stojka recuerda los meses pasados en Bergen-Belsen. Describe la espantosa cotidianidad de la muerte, del hambre, de la violencia y también la voluntad de supervivencia. Las palabras de Ceija Stojka no transmiten odio ni amargura. Cómo han podido tantas personas seguir ciegamente las consignas alucinadas de un hombre? Esta es su pregunta y su perplejidad ante lo vivido. „¿Estoy viva o es un sueño?“, se pregunta. Memoria para combatir el olvido.

LA NIÑA SOBRE LA MONTAÑA DE MUERTOS

La cineasta y escritora Karin Berger presentó en Madrid, a finales del año pasado, el libro de su (Ceijas Stojkas) testimonio. Traducido por Pilar Mantilla, es el fruto depurado de las horas de conversaciones que Berger mantuvo con Stojka, con la que tuvo trato durante tres décadas.

(...)

Ceija Stojka podría haber seguido el camino de su padre, al que mataron en el cmpo de Dachau, pero a ella le llegó la liberación de abril de 1945. Parafraseando a García Márquez, pudo ‚sobrevivir’para contarlo. De un modo oral, ordenado más tarde – como hiciera por ejemplo Chaves Nogales con Juan Belmonte – por Karin Berger, o a través de unas pinturas que expresan el horror pero sin una gota de odio. ‚Si lo alimentaba (el odio), sería tan grande que sería incapaz de amar, de tener hijos, recordó Berger que le confesó Stojka.

Eduardo Laporte EL CORREO 18. 1. 2020

Una niña gitana en Bergen-Belsen trasmite en toda su crudeza la experiencia de una niña de 11 años en un campo de concentración. La narración oral de Ceija Stojka, escritora y pintora de quien el Museo Reina Sofía ha preparado una exposición, fue recogida por Karin Berger. La narración recuerda sus obras pictóricas; resulta franca, directa, con un toque naíf, y un desgarro existencial que nace de una mención sin tapujos al horror, que, sin embargo, muestra una veta personal que se eleva para ver a los verdugos como personas, humanizándolas. Este testimonio recupera para la memoria el sufrimiento de los gitanos.

Jon Kortazar, ELVASCO, 13 febrero 2020

SOBREVIVIR EL HORROR

A la vez que el Museo Reina Sofía expone sus pinturas – unos cuadros a medio camino entre lo ‚naif’ y el ‚art brut’ donde vierte sus recuerdos de aquellos días - , Papeles mínimos, el exquisito sello dirigido por Imanol Bértolo, ha publicado ¿Sueño que vivo? Una gitana en Bergen-Belsen’ (Edición de Karin Berger, traducción de Pilar Mantilla), el estremecedor relato de la estancia de Stojka en el campo de concentración.

El horror visto desde los ojos de una niña de once años. Pero a pesar de la dureza y de lo amargo de los hechos vertidos en estas memorias, el libro es un canto a la vida, un texto luminoso con una fuerza inusual. ‚La auténtica verdad, el miedo y la miseria, lo que realmente nos hicieron, es no te lo puedo contar’, decía Stojka.

Eva Cosculluela, HERALDO DE ARAGÓN, 16. 1. 2020